子供を授かりたいご夫婦にとって、体外受精は妊娠の可能性を高める大切な治療法です。

2022年4月から保険適用が始まり、治療費が最大70%軽減されたことで、体外受精を検討する方が増えました。ただし、保険適用の条件や実際の治療費用、成功率など、具体的な情報を知りたい方も多いのではないでしょうか。

体外受精は、年齢や原因によって妊娠確率が変わる治療法です。保険適用後は1回あたりの治療費用が抑えられ、複数回のチャレンジが可能になりました。しかし、保険適用の条件や自己負担額については、理解が難しい部分も多くあります。

本記事では、体外受精の費用相場から成功率まで、最新データに基づいて分かりやすく解説していきます。これから不妊治療をお考えのご夫婦は、ぜひ治療開始前に費用と成功率をご確認ください。将来のための大切な判断材料となるはずです。

体外受精とは?体外で受精させる不妊治療

体外受精は、卵子と精子を体外で受精させる高度生殖医療技術です。採取した成熟卵子と精子を培養皿の中で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療方法となります。

人工授精で妊娠が難しい場合や、卵管に問題がある方に適した治療法として広く実施されています。

2022年4月からは保険適用の範囲が拡大され、経済的な負担が大きく軽減されました。一般的な不妊治療と比べ、妊娠率の高さが特徴で、体外受精は世界中で多くの実績があります。

ただし、年齢や体質、生活習慣など様々な原因によって妊娠率は同じではありません。

体外受精の適応となる不妊の種類はさまざま

体外受精が推奨される症例は、卵管性不妊、男性不妊、原因不明不妊など多岐にわたります。

- 卵管性不妊

-

卵管の閉塞や癒着により、卵子と精子の出会いが妨げられている状態

- 男性不妊

-

精子の数や運動率が低く、自然妊娠や人工授精での妊娠が難しい状況

- 加齢による妊孕性(にんようせい・妊娠するための能力)の低下

医師は患者の状態を総合的に判断し、体外受精の実施を決定します。

卵管障害と精子数の問題は自然妊娠が難しい

卵管障害では、卵管の通過性が失われ自然妊娠が難しいといわれます。卵管炎症や子宮内膜症による癒着、手術後の影響などが卵管障害の主な原因です。

精子の問題については、精子濃度が基準値を下回る場合や、運動率が低い場合が該当します。

治療前の精液検査では、精子の数だけでなく、形態や運動性も確認されます。体外受精後に顕微授精へと進むケースや、検査結果に基づき、体外受精か顕微授精かを選ぶケースがあります。

2年以上の原因不明での不妊も少なくない

原因不明不妊とは、各種検査で明確な不妊原因が特定できないにもかかわらず、2年以上妊娠しない状態です。

一般的な検査では発見できない卵子や精子の質的問題、受精や着床に関する要因が潜んでいる可能性があります。

体外受精では、卵子と精子の受精過程を直接観察できるため、これまで分からなかった問題点が明らかになるケースも少なくありません。

また、良好な胚が得られた場合は、着床率を高めるための様々な支援技術の組み合わせが可能です。治療によって妊娠の可能性が広がりますが、具体的な治療法の判断は慎重に行われます。

体外受精の費用は保険適用で3割負担

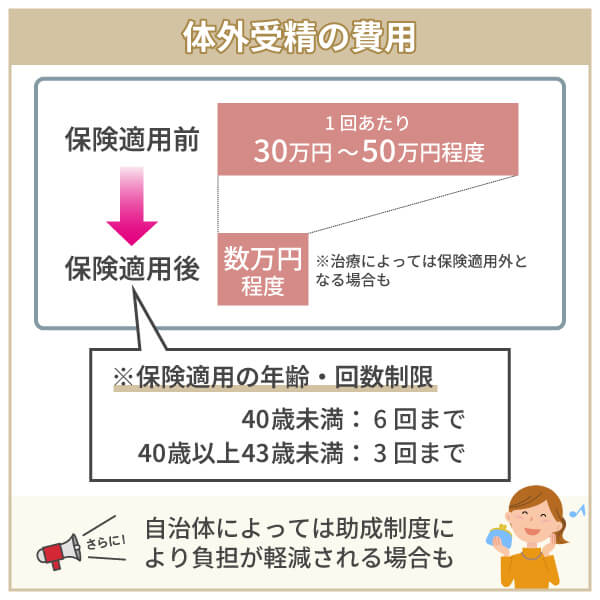

体外受精の費用は2022年から保険適用の範囲が拡大され、大幅な自己負担の軽減が実現しました。保険適用の条件を満たす場合、基本的な治療費用の7割が保険でカバーされます。

標準的な治療サイクルでは、保険適用前は1回あたり30万円から50万円程度必要でしたが、保険適用後は自己負担額が数万円程度まで抑えられる可能性があります。

また都道府県や市区町村による独自の助成制度と併用すれば、さらなる負担軽減が可能です。治療費用は医療機関によって異なるため、複数の医療機関で相談のうえ比較してください。

また、治療開始前に保険適用の条件や助成制度について確認しておけば、計画的な資金準備が可能になるでしょう。

2022年から始まった保険適用の条件

保険適用の基準は、医学的な必要性と治療の有効性に基づいて設定されています。保険適用対象となるのは、一般不妊治療ではタイミング法と人工授精です。

- 採卵

- 採精

- 体外受精

- 顕微授精

- 受精卵・胚培養

- 胚凍結保存

- 胚移植

生殖補助医療では、オプション治療でも保険適用となる場合もありますし、先端医療として保険と併用できるものもあります。

どのような治療方法を行っているかは、医療機関ごとに異なり均一ではありません。

保険適用になる年齢は43歳未満で40歳以上は治療回数の制限もあり

保険適用には、女性の年齢と治療回数に関する制限が設けられています。

女性の年齢は43歳未満が保険適用の対象で、40歳以上では治療回数が制限されます。

| 初めての治療開始時点の年齢 | 顕微授精と体外受精を合わせて 子ども一人につき |

|---|---|

| 40歳未満 | 6回まで |

| 40歳以上43歳未満 | 3回まで |

年齢や回数の制限に近づいている場合は、医師と相談しながら治療計画を立ててください。

回数制限は、採卵ではなく移植でカウントされます。制限を超える場合または43歳の誕生日を迎えた時点で保険診療は受けられません。

お住まいの都道府県によっては助成金制度が設けられている

都道府県独自の不妊治療助成制度は、保険適用との併用で経済的負担を軽減できる制度です。

東京都の例

| 助成の対象 | 助成額上限 |

|---|---|

| 1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療費 | 自己負担額の7割まで、上限15万円(助成回数は保険診療に準ずる) |

| 保険医療機関にて行った対象となる不育症検査にかかる費用 | 夫婦1組につき1回限り上限5万円 |

大阪府の例

| 助成の対象 | 助成額上限 |

|---|---|

| 承認された保険医療機関で実施する流死産検体を用いた遺伝子検査 | 1回の検査費用の7割相当額(千円未満切捨て)で上限6万円 |

都道府県によって助成の内容や助成金が異なるので、お住まいの地域の助成事業をご確認ください。

また、各都道府県の助成制度は改定される可能性が高いため、最新情報をチェックしましょう。

助成内容によって申請時に提出する書類が異なります。申請時に提出する書類や、申請期限なども都道府県のホームページや自治体の問い合わせ先から確かめておきましょう。

体外受精での治療費用の具体的な内訳

体外受精の治療費用は、保険適用になり大幅に負担が減りました。これまで自費診療で体外受精をしていた方は、採卵個数などによっても金額は異なりますが、トータルで約50万円ほど費用が必要でした。

保険診療となった場合は約3割程度の負担ですから、治療を受けるハードルがかなり下がったといえます。

治療開始前には、受診する医療機関で詳細な費用説明を受けてください。

体外受精の基本治療費と自己負担額

15万円程度(保険適用後・クリニックにより異なる)

- 採卵10個

- 通常法+顕微授精

- 新鮮胚移植

- 余剰胚2個凍結

- 検査代や薬剤費は除く

また、高額療養費制度の対象で還付を受けられる場合があり、診療を受けた月の翌月の初日から2年間申請できます。

また「限度額適用認定証」を事前に発行してもらい、医療機関に提出すると窓口での支払いを限度額までにできる方法があります。

マイナ保険証の使用でも、同様に窓口支払いを限度額までにでき、大幅に自己負担額を抑えて治療を受けられます。

オプション治療の追加費用

不妊治療のうち、先進治療は保険適用外となります。先進治療は先進治療登録施設で治療を受けられ、不妊治療と先進医療の混合診療が可能です。

- ERA検査(子宮内膜着床能検査)

- EMMA検査(子宮内膜マイクロバイオーム検査)

- ALICE検査(感染性慢性子宮内膜炎検査)

- 子宮内膜スクラッチ

- SEET法

- 二段階肺移植 など

| 子宮内膜スクラッチ | 10,000円~ |

|---|---|

| SEET法 | 30,000円~ |

| 二段階肺移植 | 65,000円~ |

| ERA検査 | 160,000円~ |

オプション治療は医師との相談により、必要性や有効性を判断して実施するかどうかを決定してください。

医療機関によって料金設定が異なるため、複数の医療機関で相談のうえ比較してもよいでしょう。

体外受精の治療の流れと期間

体外受精の治療は、排卵誘発から胚移植まで複数の工程で構成されています。

卵胞を育てて採卵し、その後胚移植するまでには通常1回のサイクルで1カ月から2カ月、妊娠判定までには3カ月程度みておきましょう。

最初のステップでは排卵誘発剤の投与により複数の卵子を成熟させ、採卵のタイミングを調整します。

採卵後は体外で精子と受精させ、受精卵の培養を行います。培養期間は最大6日間で、胚にしたあと子宮への移植が実施される流れです。

胚移植後は着床を待ち、2週間程度で妊娠判定を行います。治療期間中は定期的な通院が必要で、仕事との両立を考慮した治療計画が求められるでしょう。

採卵までの準備と所要期間

採卵に向けた準備は月経開始から始まり、2週間から3週間程度の期間が必要です。

月経3日目頃から排卵誘発剤の投与を開始し、卵胞の発育状態を超音波検査で確認しながら投薬量を調整します。

卵胞が適切なサイズまで成長すると、最終成熟のための注射や点鼻薬を投与して、34時間から36時間後に採卵を実施します。

排卵誘発中は卵巣が腫れやすく、腹部の張りや不快感を感じる方もいますが、日常生活に支障をきたすケースは少ないでしょう。

ただし、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)のリスクがあります。

排卵誘発剤によって卵巣が過剰に反応し、卵巣の腫れや胸水・腹水の貯留、血栓などを引き起こす副作用

気になる症状が現れたら、必ず医師に相談してください。

排卵誘発の薬と投与方法

排卵誘発は、排卵誘発剤を用いて卵胞(卵子)を発育させ排卵を促すものです。通常では排卵障害がある場合に使われますが、妊娠率を上げるために正常排卵周期でも使用するケースもあります。

排卵誘発剤は、卵子を育てるための薬と排卵を促すための薬の2種類に大きく分けられます。副作用が少ない飲み薬のクロミフェン剤や、回数や量によっては強力になる注射薬ゴナールFなどのゴナドトロピン製剤が代表的な排卵誘発剤です。

投与量は血液検査や超音波検査の結果に基づいて個別に設定され、卵胞の発育状態に応じて調整されます。

また通常の薬剤を使用したときと同様に、アレルギー反応なども起こる可能性があるでしょう。排卵誘発剤は、医師と相談のうえで使用してください。

採卵時の痛みに備えて麻酔が使用される場合もある

採卵は経腟超音波ガイドによって行います。超音波で卵巣内卵子の位置を確認してから針を刺しますが、その際に痛みが生じるため、麻酔が使用されます。

ただし採卵する卵子の数が少ない場合には、痛み止めの座薬で採卵を行うクリニックもあります。

麻酔方法は静脈麻酔が一般的で、採卵にかかる時間は15分から20分程度です。麻酔後は2時間程度安静にしておき、当日の午後には帰宅可能です。

受精から移植までの流れ

採卵した卵子は、精子と共に培養室で受精操作が行われます。通常の体外受精では、卵子に濃度を調節した精子をふりかけ、受精を待つという経過です。

また、精子の状態によっては顕微授精が選択され、顕微鏡下で直接精子を卵子に注入するケースもあるでしょう。

受精確認後は、胚の発育状態を毎日観察し、分割や形態を評価します。良好な胚が得られた場合、子宮内膜の状態を確認しながら移植のタイミングが医師によって決定されます。余剰胚は、将来の治療に備えて凍結保存が可能です。

培養から移植までの期間は初期胚移植なら2日~3日で、胚盤胞移植なら5日~6日程度で、最適な移植日が選択されます。

新鮮胚移植の具体的な手順

新鮮胚移植は採卵から3日後から5日後に実施される移植方法です。採卵と同一周期で胚移植を行うため、治療期間を短縮できるのが大きなメリットでしょう。

移植当日は、子宮内膜の状態を超音波検査で確認し、最適な胚を選択します。移植手技は細い柔らかいカテーテルを使用し、経腟的に子宮内に胚を注入するというものです。

処置時間は15分程度で麻酔は行いません。移植後は30分から1時間程度の安静時間を設け、その後帰宅可能です。

移植後2週間で妊娠判定を行い、陽性の場合は妊娠初期の管理に移行します。

凍結胚移植のメリットと時期

凍結胚移植は、採卵周期とは異なる時期に実施される移植方法です。凍結胚移植は、新鮮胚移植よりもメリットが大きいといわれています。

それには、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)発症のリスクを回避できる点がまずあげられるでしょう。さらに胚を凍結保存するため、子宮内膜の状態が最適な時期を選んで移植できます。

凍結胚の保存期間に制限はなく、複数回の移植機会が確保できるのもメリットです。

移植時期は自然周期またはホルモン補充周期で調整され、月経開始から2週間から3週間後に設定されます。

自然周期では排卵のタイミングに合わせて移植日を決定し、ホルモン補充周期では薬剤で子宮内膜を調整します。

体外受精の年齢別と回数別の成功率

体外受精の成功率は、女性の年齢や治療回数によって大きく異なります。

まず年齢により、体外受精での妊娠確率は下がっていきます。30代後半から妊娠率が下がるのは、自然妊娠と同様です。

また体外受精の回数はむやみに増やしてよいわけではありません。成功率や体調や年齢により異なりますので、厳密に何回までという縛りはないのです。

しかし多くの病院では、体外受精は3~4回程度を目安の回数としています。

年齢別の妊娠・出産確率

年齢別の妊娠・出産確率は、医学的なデータに基づいて詳細に分析されています。

日本産科婦人科学会の2021年の統計によると、新鮮胚の体外受精は治療数88,362件で出生数は2,268人です。

妊娠率は20代後半であれば45%以上を推移しており、30代後半以降は年齢とともに低下傾向を示します。40歳では30%ですが、42歳では20%程度まで下がっています。

医療機関では年齢に応じた治療方針を立て、移植胚数の調整や追加検査の実施を検討します。

20代後半から30代前半での体外受精の特徴

20代後半から30代前半は体外受精の最も良好な成績が期待できる年齢層です。卵巣機能が十分に保たれており、1回の採卵で複数の良質な卵子が得られやすい特徴があります。

また、妊娠後の流産率も相対的に低く、出産までたどり着く確率が高いでしょう。採卵数も平均して8個から10個程度が期待でき、余剰胚の凍結保存が可能となるケースが多くあります。

35歳以降の体外受精の成功率変化

35歳以降の体外受精では、年齢に伴う卵子の質的変化により成功率が段階的に低下します。

妊娠成功率は、35歳以降では40%台前半、40歳では30%程度、43歳になると20%を切るようになります。採卵数も年齢とともに減少し、35歳以降は平均して5個前後になる方が多いでしょう。

また染色体異常のリスクが上昇するため、流産率も年齢とともに高くなる傾向です。

保険診療が対応になったため、より早い段階で適切な治療へのステップを進められる点は治療を受ける方にメリットといえるでしょう。

妊娠の成功率には年齢が大きく関係するものですから、治療のタイミングと治療方法を夫婦間でもきちんと話し合うとよいですね。

治療回数による成功率の推移

体外受精は、3~4回までに妊娠可能になる方が多いといわれています。ただし、個人の体質や生活習慣、クリニックの診療内容や技術により成功率には差があると考えておきましょう。

4回を超えて体外受精が成功しない場合には「難治性不妊」といわれ、卵子や精子、子宮などに問題がある可能性が高いといわれます。

治療回数ごとの成功率を表記しているクリニックもあるため、治療先を選択する際の参考にするとよいでしょう。

体外受精のリスクと成功のコツ

体外受精には治療に伴う身体的・精神的なリスクが存在する点は、必ず治療開始前に把握しておきましょう。

まず、採卵のための排卵誘発による卵巣過剰刺激症候群や多胎妊娠のリスクがあります。具体的な治療以外にも、治療と仕事との両立が難しく、通院スケジュールの調整や体調管理が大切になるでしょう。

体外受精の成功率を高めるためには、治療開始前からの生活習慣の改善や、栄養管理も求められます。

また、心理的なストレスへの対処も重要で、パートナーとの協力関係や、必要に応じたカウンセリングの利用が効果的です。医療機関によるサポート体制があるかどうかも確かめておきましょう。

治療中の仕事と生活の両立

体外受精の治療期間中は、定期的な通院と仕事の両立が大きな課題となる方も多いのではないでしょうか。

治療スケジュールは予定通りに進まない場合も多く、柔軟な時間調整が求められるでしょう。なかには早朝診療を実施している医療機関もあり、仕事への影響を最小限に抑える方法も見つけたいものです。

治療内容を職場に開示するかどうかは個人の判断によりますが、可能であれば上司や人事部門に状況を説明し、必要な休暇を取得できる環境を整えたほうがよいでしょう。

治療と仕事のバランスを保ちながら、心身の健康管理に注意を払ってください。

体外受精での通院回数と必要な休暇

体外受精の治療サイクルでは、月経開始から妊娠判定までに平均して8回から10回の通院が必要です。

採卵前の卵胞モニタリングでは4回から6回の通院があり、各回30分から1時間程度の診察時間となります。採卵日は麻酔からの回復時間を含めて1日の休暇が必要で、胚移植日は半日程度の休暇が推奨されます。

まずはクリニックで、通院のタイミング等をしっかりと確かめておきましょう。緊急時の通院や予定変更にも対応できるよう、ある程度余裕を持った休暇計画を立ててください。

治療を受けている多くの方は、有給休暇や時差出勤を利用して通院しています。勤務先との調整も、治療前に考えておいたほうがよいでしょう。

治療過程での身体的・精神的な負担の対策

体外受精の治療過程では、ホルモン注射による身体的な変化やストレスに対策を立てる必要があります。

排卵誘発剤の投与により、腹部の張りや疲労感を感じる方もいますので、家庭または職場で休みやすい環境を探したり、作ったりするようにしましょう。

精神的なストレスに対しては、パートナーや家族との対話を通じたサポートが効果的な方も多いです。専門のカウンセラーによる相談が可能な医療機関なら、治療に関する不安や悩みの解消に役立ちます。

治療の経過や結果に一喜一憂せず、長期的な視点で治療に取り組んでください。治療期間中には、大きくなりやすいストレスの解消法を積極的に見つけましょう。

妊娠率を上げる具体的な方法

妊娠率の向上には、治療前からの計画的な準備と生活習慣の改善も重要です。卵子と精子の質を高めるため、治療開始前から栄養バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。

過度な飲酒や喫煙は妊娠率に悪影響を与えるので、男性も飲酒量は控えたほうがよいです。十分な睡眠時間の確保とストレス管理も、治療を成功させる鍵となるでしょう。

医療機関では、治療を受ける方の個々の状態に応じた投薬調整や培養条件の最適化を行い、妊娠率の向上を図ります。安心して受診できる医療機関や医師の選択が、不妊治療では大切になってくるでしょう。

妊娠率を高める生活習慣の見直しポイント

妊娠率を高めるための生活習慣改善は、食事・運動・睡眠の3つの要素が中心となります。

- 食事

-

良質なタンパク質、葉酸、鉄分、ビタミンの摂取が重要で、魚類や緑黄色野菜を積極的に取り入れましょう。

- 運動

-

適度なウォーキングやヨガなど、過度な負荷をかけない程度にとどめます。

- 睡眠

-

7時間から8時間以上を目安とし、規則正しい生活リズムを保ちましょう。

体重管理も妊娠率に影響を与える要素で、BMIが適正範囲内になるよう調整してください。ストレス軽減のためのリラックス法を、夫婦で取り入れるのも効果的です。

不妊治療時におすすめの漢方・サプリ

漢方薬やサプリメントは、医師との相談のもとで適切に利用すれば治療の補助となる場合も多いでしょう。

- 漢方薬

-

当帰芍薬散や温経湯など、体質改善や血流促進を目的とした処方が用いられます。

- サプリメント

-

葉酸、CoQ10、ビタミンE、オメガ3脂肪酸などが一般的で、卵子や精子の質の改善が期待できます。

ただし、過剰摂取や不適切な組み合わせは逆効果となる可能性があるため、必ず医師に相談の上で漢方やサプリは開始してください。

効果の実感には、2か月から3か月程度の継続的な服用が必要です。

【まとめ】体外受精に必要な費用やタイミングを把握して不妊治療に臨みましょう

2022年から体外受精などを含む不妊治療が保険適用になりました。不妊治療を始めたい方たちが最も気になっていた経済面での負担が、大きく軽減されています。

しかし不妊治療で保険適用を受けるためには、年齢と肺移植の回数制限の範囲内でないといけません。クリニックによって治療内容、薬の種類、もちろん治療にかかる費用には違いがあります。

保険適用になる制限を把握し、現在の年齢を考慮したうえで、よいタイミングで不妊治療を開始しましょう。