卵子凍結の費用は、治療費や保存料を合わせると数十万円規模の費用がかかりますが、補助金や助成金を利用することで、実際の自己負担額を抑えられます。

将来の妊娠に向けて卵子凍結を検討している方は、様々な費用の内訳や助成制度について、詳しく知りたいと考えているでしょう。

仕事や生活スタイルに合わせて妊娠のタイミングを選択したい方が増えていますが、具体的な費用が分からず、踏み出せないという声も多く聞かれます。

本記事では、卵子凍結にかかる基本的な費用の内訳や、各地域で利用できる補助金・助成金の情報をまとめました。

治療費の相場から自己負担額の計算方法まで、具体的な費用シミュレーションも交えながら分かりやすく解説していきます。ご自身に合った選択ができるよう、費用面での不安解消にお役立てください。

卵子凍結の費用相場

卵子凍結は妊娠を望む女性にとって重要な選択肢とされるようになりました。利用しやすくなったと感じる方も多いのですが、やはり経済的な負担は気になるのではないでしょうか。

卵子凍結に関する費用について、事前に把握しておきましょう。

- 採卵に関わる費用

- 凍結保存費用

- 解凍時の費用

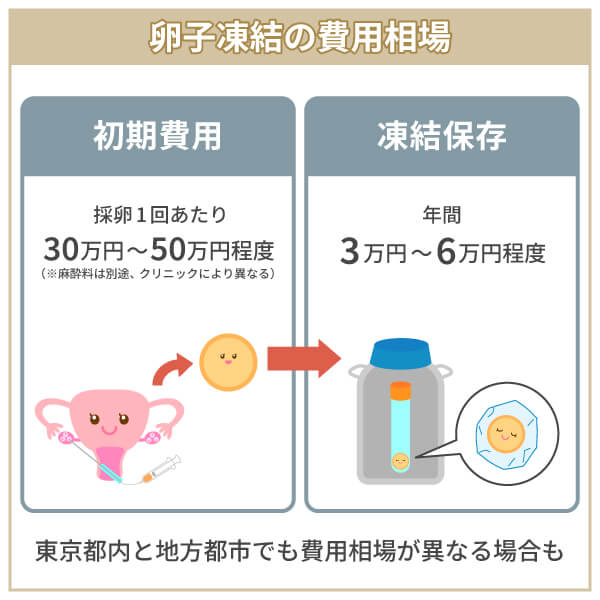

初期費用は採卵1回あたり30万円から50万円程度で、凍結保存には年間3万円程度の維持費用が必要です。

医療機関によって費用は異なり、複数回の採卵が必要になる場合は総額が増加する可能性があります。

助成金制度を利用できる地方自治体や企業も増えていますので、助成金額や条件を確かめておくとよいでしょう。

採卵から凍結までかかる費用

- 診察料

- 投薬費用

- 採卵費用

- 凍結保存費用など

| 初診料 | 5千円~1万円程度 |

|---|---|

| 投薬費用 | 10万円~20万円程度 |

| 採卵費用 | 15万円~25万円程度 |

| 凍結保存の初期費用 | 5万円~10万円程度 |

| 1回の採卵と凍結の合計費用 | 35万円~55万円程度 |

※クリニックにより異なる

複数回の採卵を行う場合は、その都度同様の費用が発生します。

卵子凍結には医療機関での説明を受けた上で、計画的な資金準備が求められるでしょう。

クリニックの場所などによって費用相場が異なる

医療機関によって卵子凍結の費用体系は異なり、都心部の大規模クリニックでは比較的高額になる傾向があります。

1回の採卵から凍結までの費用相場(クリニックにより異なる)

| 東京都内の主要なクリニック | 45万円から60万円程度 |

|---|---|

| 地方都市のクリニック | 30万円から45万円程度 |

麻酔や投薬内容によっても費用は変動するでしょう。

治療開始前に複数のクリニックで説明を受け、費用面で比較してください。

卵子の凍結保存の年間維持費用と追加料金

卵子の凍結保存には毎年の維持費用が必要です。年間の保存料は3万円から6万円程度で、医療機関により金額は異なります。

個数によって保存料が異なるところや、変化しないところなど様々です。

長期保存による割引制度を設けている医療機関もあり、3年や5年などの一括契約で費用を抑えられる場合もあるため確認するとよいでしょう。

また、凍結卵子の品質管理や保管状態の確認のため、定期的な検査費用が発生する場合もあります。

融解時には別途費用が必要です。融解代自体は1~2万円、顕微授精が5~13万円、胚培養5~11万円、胚移植8万円程度を見込む必要があります。

将来の妊娠に向けて、継続的な費用負担を考慮してから行いましょう。

卵子凍結で利用できる補助金・助成金

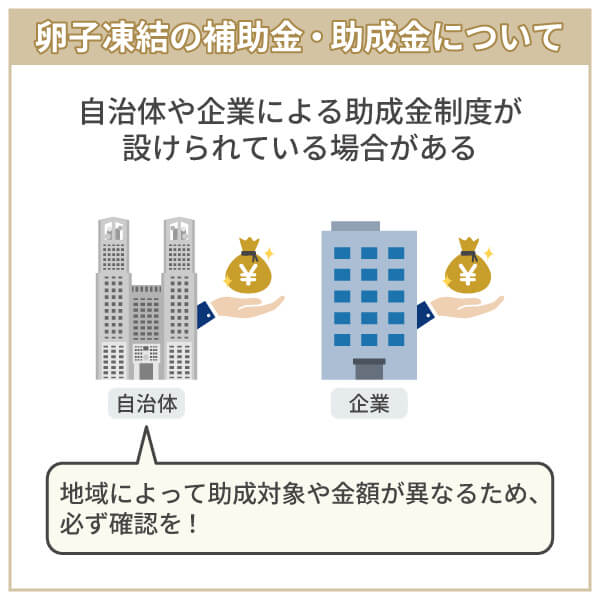

卵子凍結に関する経済的支援制度は、自治体や企業により整備が進んでいます。自治体による助成金制度は居住地域により金額や条件が異なり、所得制限が設けられているケースが多く見られるでしょう。

東京都では最大20万円、次年度以降1年ごと2万円(期限あり)の助成があります。利用には年齢制限を満たさないといけません。

企業による支援も広がりを見せており、大手企業を中心に独自の補助金制度を導入する動きが活発化しています。

自治体別の卵子凍結助成金額と条件

卵子凍結を行う女性を対象とした助成金制度が設けられている自治体があります。東京都のように充実した制度が提供されている自治体もあるため、お住まいの地域の制度を確認しておきましょう。

また、小児・AYA世代のがん患者が治療に取り組めるような、妊孕性温存療法などの助成は各自治体でも促進されています。

東京都の卵子凍結に関する助成金制度

- 対象者

-

東京都内在住の女性(所得制限なし)

- 対象年齢

-

18歳から39歳まで

- 助成額

-

卵子凍結を実施した年度:上限20万円

次年度以降:保管に係る調査に回答した際に1年ごと一律2万円 ※令和10年度まで実施予定

申請には説明会への参加、説明会から1年以内に医療行為を開始など様々な要件があるので確認しておきましょう。

住民票の写し(原本)、誓約書(ダウンロードで入手)を提出してください。

助成金は採卵や凍結保存に関わる費用が対象となり、2023年に制度が開始されて以来、一人につき1回のみ受けられます。

神奈川県の卵子凍結に関する助成金制度

神奈川県では卵子凍結への助成は行っていませんが、妊孕性温存治療と温存後生殖補助に係る費用の一部について助成があります。

助成は医療保険適用外となる費用が対象です。対象となる治療にも、それぞれ1回あたりの助成上限額は決められています。

入院室料、食事療養費、初回以降の凍結保存の維持に係る費用は対象外となっています。

県内在住、年齢が43歳未満などの条件がありますので、助成を受けられるか必ず確認しておきましょう。

千葉県の卵子凍結に関する助成金制度

千葉県の卵子凍結に関する支援制度では、小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業があります。

未受精卵子凍結以外に、胚凍結や卵巣組織凍結、精子凍結なども対象でそれぞれ助成上限額が決まっています。

また助成対象となる医療機関も決められていますので、確認のうえ利用を検討してください。

埼玉県の卵子凍結に関する助成金制度

埼玉県では、小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業の制度が利用可能です。

県内在住者で、43歳未満など対象となる方は決まっています。

未受精卵子凍結に係る治療であれば、上限20万円の助成を受けられます。

大阪府池田市の卵子凍結に関する助成金制度

大阪府池田市では、卵子凍結に最大20万円の助成事業を行っています。

関西の自治体では初の取り組みとなっており、キャリアや結婚などのライフプランに合わせた、出産の機会を保つ後押しとなっています。

対象は市内在住の18歳から39歳の助成で、卵子凍結に最大20万円、保管費用も1年につき2万円を最長5年目まで支援します。

企業の福利厚生による支援制度

近年、卵子凍結の費用を会社が支援する制度を設ける企業が増えています。例えば、サイバーエージェントは40万円まで費用を負担しています。

企業によって補助金額は異なりますが、治療費の半額から全額を補助する形が一般的です。

治療費の補助に加えて、通院のための特別休暇制度も用意されており、年間5日から10日の休暇取得が可能です。会社に制度利用の申請をする際は、プライバシーを守るため人事部門のみで情報を管理し、上司や同僚に知られることはありません。

福利厚生制度として卵子凍結を導入する背景には、女性社員の長期的なキャリア支援や、仕事と妊活の両立支援という目的があります。

働きながら卵子凍結を行えるよう、費用補助と休暇制度を組み合わせた支援体制が広がっています。制度を利用する際は、人事部門に相談することで、詳しい補助内容や申請方法を確認できます。

また、産婦人科への通院や治療計画についても、会社の制度に合わせて柔軟に調整することが可能です。

卵子凍結の基礎知識

卵子凍結は、将来の妊娠に備えて若いうちの卵子を保存する医療技術です。

女性の卵子は年齢とともに質と数が低下しますが、若い時期に凍結保存しておくことで、35歳以降の妊娠可能性を高めることができます。

治療では、排卵誘発剤の投与から採卵、凍結保存まで2~3週間の期間が必要です。凍結した卵子は、必要な時期まで保管可能です。

医療機関では、治療開始前に詳しい検査と説明を行い、成功率や費用について十分な理解を得たうえで治療を開始します。

卵子凍結の年齢別メリットと成功率

凍結卵子による妊娠の成功率は年齢によって大きく異なります。

日本産科婦人科学会のデータでは、30歳から35歳で30%前後の成功率があり、最も高い結果を示しています。36歳から39歳では21%から27%、40歳以降は17%以下まで低下します。

医学的な観点から、卵子凍結は20代後半から30代前半が最適な時期です。卵子の質が良好で排卵誘発剤への反応も安定しており、1回の採卵で複数の良質な卵子を得られる可能性が高いためです。

治療前には血液検査やホルモン検査で卵巣機能と全身状態を確認し、基礎疾患がある場合は主治医と産婦人科医の両方に相談が必要です。

また、凍結保存の過程で卵子が損傷する可能性もあり、全ての卵子が正常に融解できるわけではありません。

妊娠までには、融解後の受精や着床など複数の段階があり、成功率は年齢や健康状態によって変化します。毎年の維持費用も発生するため、医師との相談を通じて、個人の状況に応じた治療計画と経済面での準備が重要になります。

卵子凍結の具体的な手順

卵子凍結は事前の検査から凍結保存まで、複数のステップで構成される医療処置です。

- 初診

-

基礎的な検査と説明があり、その後ホルモン注射による卵巣刺激が開始されます。

- 採卵まで

-

約2週間の期間が必要で、定期的に通院によって経過観察してください。

- 採卵後

-

速やかに凍結保存処理が実施され、液体窒素による超低温保存がなされます。

各段階で適切な判断と処置が必要となってきますので、医療機関や医師との綿密な連携が大きなポイントを占めるでしょう。

初診から採卵までの流れ

初診では問診と基本的な検査が実施され、医師と共に治療計画を立てていきましょう。その後、卵子凍結を行う治療が開始されます。

卵巣を刺激して、効率よく卵子を採取します。内服薬や注射などを使用して複数の卵子を育てます。

卵巣に針を刺して卵子を採取します。この際に、麻酔を使用するクリニックが多いです。

採卵後はその日のうちに帰宅可能です。

卵子は、ガラス化法で凍結して-196℃の液体窒素内で保存されます。

必要な検査項目と費用

卵子凍結に必要な検査は多岐にわたり、感染症検査、血液一般検査、甲状腺検査などが行われます。また、AMH値といって卵子の数や卵巣機能、ホルモン値も調べます。

感染症検査ではHIV、B型肝炎、C型肝炎、梅毒などのスクリーニングが行われ、費用は2万円から3万円程度です。

ホルモン検査では卵巣機能を評価するAMH検査が重要で、1万5千円から2万円の費用をみておきましょう。

受診するクリニックによって検査項目や費用は異なりますので、確認してください。

採卵に向けた投薬スケジュール

排卵誘発のための投薬方法は複数で、点鼻薬、内服薬、注射などを一つまたは併用して行います。HMG注射は月経3日目から開始され、約10日間のホルモン注射が必要です。

また、点鼻薬を1日目から用いる方法や月経前から用いる方法もあります。投薬方法は卵巣の反応などにより、調整するケースが多いでしょう。

超音波で発育などを確認し、生理の14~15日後に採卵を行います。

採卵の費用は、薬の量や麻酔の使用などにより変動します。採卵の費用、培養、卵子凍結、検査、排卵誘発などがトータルで30万円程度からと考えておきましょう。

凍結保存から妊娠までの工程

採卵された卵子を直ちに培養室へ運び、成熟度を調べ凍結を実施します。

凍結した卵子は液体窒素タンクで保管されます。

妊娠を希望する際は解凍後に体外受精またはICSIによる受精を行い、胚培養を経て子宮に移植する流れです。

融解後の妊娠成功率データ

海外でのデータを参考にすると、凍結卵子の融解後生存率は90%以上といわれています。

受精率が70%から80%程度で、妊娠率は移植あたり36%から55%です。

複数個の卵子を凍結しておき、妊娠機会を複数回確保するほうがよいでしょう。

卵子凍結での医療費控除と保険適用

卵子凍結治療には、高額な費用が必要となります。

不妊治療の体外受精のための卵子凍結費用は、医療費控除の対象になりました。しかし将来に備えて卵子凍結しておく場合には、医療費控除の対象ではありません。

2022年度からは一部の不妊治療が保険適用となり、体外受精に関連する治療内容も保険診療の対象となっています。

ただし、卵子凍結自体は現時点で保険適用外であり、全額自己負担となる点に注意が必要です。

確定申告での医療費控除方法

医療費控除の対象になるのは、不妊治療の費用から公的医療保険の給付を差し引いた残額です。

民間医療保険の給付金を受け取った場合には、その分も差し引いた残りが医療費控除の対象となります。

家族での医療費が10万円を超えた場合が、医療費控除の対象です。

確定申告期間中に確定申告を行ってください。申告では医療費のレシートや領収書、交通費のレシートや領収書などが必要です。

不妊治療での保険適用の可能性と条件

不妊治療の保険適用は年齢や回数に制限があり、43歳未満の女性が対象です。

保険適用となる治療内容は、体外受精や顕微授精などの高度生殖医療が中心で、年間の治療回数制限も設けられています。

保険診療を受けるには指定医療機関での治療が必須で、事前に受診や相談が必要です。

不妊治療で保険適用対象となる治療内容

保険適用となる不妊治療は体外受精と顕微授精が中心で、採卵や胚移植に関連する処置が含まれます。

ホルモン注射による卵巣刺激や採卵、受精卵の培養、胚移植までの一連の治療が保険診療の対象です。

ただし、卵子や受精卵の凍結保存、凍結保存の維持費用は保険は適用されません。

また、年齢制限や実施回数の制限があり、43歳以上での治療は全額自己負担となります。治療開始前に医療機関で適用条件の確認が必要です。

【まとめ】卵子凍結の費用を抑えられる自治体や企業の助成金も確認してみましょう

卵子凍結自体は、保険の対象外ですが各自治体や企業などで助成を行うところも増えています。

採卵から保管、さらに融解して受精までの費用は少なくとも50万円にものぼります。長期保管によって先天性異常や卵子の質に影響はないものの、妊娠率は女性の年齢によって異なってくるでしょう。

不妊治療を希望する方、将来的に子どもを持ちたい方は、卵子凍結には早めの決断が求められます。

無料でカウンセリングを行っているクリニックもありますので、ぜひ活用してください。