卵子凍結は、将来の妊娠に備えられますが、意味がないかもしれないと実際にやるかどうか迷っている方も多いでしょう。

卵子凍結によって、今すぐ妊娠できない方は妊娠と出産の可能性を高められます。しかし、誰でも卵子を凍結しておけば、必ず妊娠や出産ができるわけではありません。凍結しておいた卵子を使う際には、注意点ももちろんあります。

この記事では、卵子凍結のデメリットや気になる点を中心に、卵子凍結をして後悔した人の声なども紹介します。

治療費用の負担も含めて、卵子凍結を迷っている方はぜひ参考にしてください。

卵子凍結は本当に意味ない?失敗と成功の分かれ道

卵子凍結は、妊娠を望む年齢まで卵子を保存できる医療技術です。

ただし、卵子凍結をしておけば誰でも妊娠できるわけではありません。

年齢が妊娠の鍵を握る

卵子凍結後に卵子を使用する時期によって妊娠率が大きく変わり、35歳以下と40代では成功率に明確な差が出るといえるでしょう。

日本産科婦人科学会のデータによると、凍結初期胚を使用した場合、35歳以下の妊娠率は30%前後を推移しています。ですが、40歳になると20%を切り、43歳では10%よりも下がってしまうのです。

卵子凍結をしたとしても、年齢により妊娠率には大きな差があるといえるでしょう。

もちろん年齢以外にも様々な要素により、妊娠後出産まで繋げられない可能性もあります。

費用に関する課題

卵子凍結後の体外受精まで含めると、治療費が数百万円規模になってしまうケースもあるでしょう。

どこまで治療にかかる費用を捻出できるのかも、成功のポイントです。

医療機関の選択

卵子凍結や融解後の体外受精を行う医療機関の選択も、重要になるでしょう。

クリニック選びでは、年間実施件数の多さや、凍結保存の管理体制も判断基準です。採卵の流れや診察に対応している時間、もちろん費用も異なります。

なにより安心して治療を受けられる医師なのかどうかも、実際に受診する方にとっては大切な点でしょう。

卵子凍結では年齢や経済状況、ライフプランなど総合的な判断が求められます。実績のある医療機関を選び、具体的な治療費用の計画を立て、後悔のない選択につなげてください。

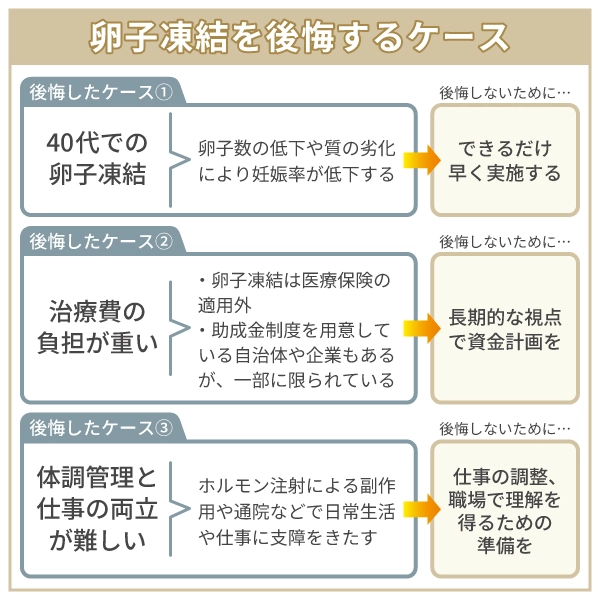

卵子凍結をおこなって後悔した人の特徴

- 実施時期

- 治療費用の準備

- 医療機関選び

40代での実施は卵子の質と量の両面で不利であり、妊娠率は35歳以下の3分の1以下です。

費用面では医療機関により違いはありますが、採卵時の投薬費用5〜10万円、麻酔費用2〜5万円などで30万円から50万円、さらに年間の凍結保存料2〜5万円が必要になります。採卵を複数回行うと、総額100万円を超える支出も想定されるでしょう。

医療機関によって医師の専門性や診療内容、費用も異なります。妊娠率や医療機関選び、費用に関する知識が不十分だと、治療結果に影響してしまう点は知っておきたいところです。

40代での卵子凍結は成功率が大幅に低下

40代での卵子凍結は、高齢化により成功率が著しく低下します。

卵子の数と質の両面で35歳以下と大きな差が生じ、医療費用も増加しやすいでしょう。

日本産科婦人科学会のデータでは、42歳以降の採卵での妊娠率は10%以下で、35歳以下の3分の1以下となります。

また、採卵回数の増加や保存期間の長期化により、費用負担がやはり大きくなってしまいます。

費用を予測していても、何回移植すると確実に妊娠できるとは断言できません。成功率と費用を考慮し、卵子凍結を行いましょう。

採卵できる卵子数が少ない

40代では、一度の採卵で得られる卵子数が2〜3個程度と減少します。25歳であれば10個弱採卵でき、35歳なら5個前後採卵できるのと比較すれば、明らかに少なくなってしまうのです。

卵巣の反応が低下するため、ホルモン注射を増量しても十分な数の卵子が育たないケースがあります。複数回の採卵が必要となり、その都度費用が発生する点も理解しておきましょう。

また、採卵時の身体的負担も大きく、仕事との両立が困難になってしまう方も少なくありません。

少しでも卵子凍結を迷っているなら、医師と相談のうえできるだけ早く実施したほうが、採卵できる個数は多いといえるでしょう。

卵子の質が年齢で劣化する

日本生殖医学会によると、加齢に伴って卵子の染色体異常が増加します。女性の年齢の増加に伴って、卵子の染色体不分離という現象が認められるようになります。

35歳以上の流産率の増加は、染色体異常や受精後の胚発育の悪化によるものといわれているのです。

医療機関では年齢による卵子の質的変化について、治療開始前に詳しい説明が行われます。

また、年齢による成功率への影響も、卵子凍結前に必ず把握しておきましょう。

妊娠までの時間が長期化する

40代での卵子凍結は、妊娠までのプロセスが長期化する傾向にあります。

凍結した卵子を使用して妊娠する場合には、少なくとも10個は採卵して保存しておきたいところです。40代以降は一度の採卵で得られる卵子数が少ないので、必要数を確保するまでに3〜6ヶ月以上かかることがあります。

治療費用の負担が想定以上に重い

卵子凍結は50万円程度といわれていますが、採卵や薬剤などにより治療費はさらに高額になるケースも少なくありません。

採卵時の投薬費用や麻酔費用、毎年の保存料金など必要経費は多岐にわたります。特に40代では採卵回数の増加により、費用が予想以上に膨らむ傾向です。

治療開始前には、5年間程度の長期的な視点での資金計画が必要です。また、医療ローンの活用も含めてどのように具体的に資金調達をするのかを考えておきましょう。

凍結卵子の保存費用が毎年発生する

凍結卵子の保存には年間2〜5万円の費用が必要です。保存期間が5年を超えると追加料金が発生し、10年以上の長期保存では年間費用が5〜8万円に上昇する医療機関もあります。

融解までの期間が長期化すると、保存費用の総額が高額になってしまうケースも多いでしょう。

医療機関との契約時には、保存期間と費用を確認しておいてください。

追加費用が次々と必要になる

卵子凍結の基本料金30万円〜50万円以外にも、採卵前の検査費用、ホルモン注射代、麻酔費用など、様々な追加費用が発生します。

採卵が複数回必要な場合は、その都度費用がかかると考えておきましょう。医療機関によっては、カウンセリング料や投薬指導料なども別途請求されます。

追加費用は、治療開始後に次々と発生するため、事前の詳細な費用確認が不可欠です。クリニックの料金設定をしっかりと確認し、カウンセリング等でも費用は相談しておいてください。

助成金を受けられない可能性が高い

卵子凍結は医療保険適用外の治療であり、費用の大部分が自己負担となります。

がん患者の方のための卵子凍結では、多くの自治体が助成を行っています。しかし、将来の妊娠に向けた卵子凍結では助成金制度を利用できる自治体はごく一部です。

また、福利厚生として、卵子凍結や不妊治療での支援を積極的に行っている企業も増えているものの、まだ多くの企業とはいえません。

利用できる制度や、自分が制度利用条件に当てはまるかも調べておきましょう。

体調管理と仕事の両立が困難

卵子凍結の治療期間中は、ホルモン注射による副作用と頻繁な通院により、仕事との両立に課題が生じる方も少なくありません。ホルモン注射は2週間ほど続き、体調不良を感じる方も多いでしょう。

また、夜間や土日の診療に対応しているクリニックも増えています。しかし、通院しやすい範囲なら、平日の日中を中心に診察を行う医療機関しかない方もいるのではないでしょうか。

通院は、治療の状況に応じて月4〜6回の頻度が必要です。採卵時は即日帰宅できるケースがほとんどですが、出勤は難しいため休暇を調整しないといけません。

医療機関では治療開始前に、具体的なスケジュールと予想される身体的負担について説明がなされます。仕事との調整を含めて、採卵での通院が計画しやすいかを考慮のうえ、職場での理解を得るための準備もしておきましょう。

ホルモン注射で体調不良に

- 頭痛

- めまい

- 吐き気など

症状には個人差がありますが、投与開始から2〜3日で現れ、投与期間中は継続する場合が多いでしょう。

特に卵巣刺激ホルモンの投与量が多い場合、腹部膨満感や疲労感が強くなります。投与は2週間近く続くため、仕事への影響も無視できません。

医療機関では副作用の対処法について具体的な指導を行い、緊急時の連絡体制も整えています。

通院頻度が予想以上に多い

排卵誘発のための注射を自己注射する場合であっても、採卵前の2週間は通院頻度が高くなります。そのため、医療機関の診療時間の長さが通院のしやすさにつながってくるでしょう。

また、採卵時期の調整は卵胞の状態により決定されるため、急な通院が必要になることもあります。

通院時間は検査と診察で1回1〜2時間を要し、移動時間を含めると半日程度の時間確保が必要です。医療機関との距離や診療時間帯の確認は、治療継続で重要な点を占めています。

仕事の休みをとらないといけないケース

通常、採卵後は翌日からほぼ通常通りの生活で問題ありません。しかし複数回の採卵が必要なら休む回数もその分増えますし、副作用が強く出る場合には、欠勤の期間が長くなるおそれもあるでしょう。

予定通りに進まない可能性がある点を把握していても、勤務先に頻繁に休みを伝えるのは難しい方も多いでしょう。職場環境にもよりますが、仕事と卵子凍結の両立が困難だと治療に踏み切れない方もいます。

卵子凍結をした人たちの声

実際に卵子凍結を行った人たちは、どのような思いを持っているのでしょうか。

魔法の技術ではないと言われる卵子凍結について、参考になる声をご紹介します。

40歳の時点で卵子凍結した42歳会社員の方

深夜勤務も頻繁な激務を長期に渡って続けており、結婚はしているものの子どもについてはまだと思いながら数年経ってしまいました。

40歳になったとき、ふと今後の夫婦のことを考えたら出産が差し迫ってきたんです。今しかないと大急ぎでクリニックに駆け込み、卵子凍結の準備を開始しました。

採卵できたのは6個、保存できる状態のものは5個でした。思ったよりも採卵前の注射が体にきつく、また会社も休めないので、再度凍結する予定もありません。

もう少しでも早い年齢で凍結しておけばよかったと思っています。

38歳の時点で卵子凍結した41歳営業職の方

パートナーと話し合い、40歳までには出産となんとなく決めていました。良いタイミングを考えているうちに、あっという間に時間が経ってしまったんです。妊娠の確率を増やすために、卵子凍結をしておこうと38歳になってすぐ決意しました。

その後、出張が多い部署に異動になったり、引っ越しも重なったりと、すぐには妊娠を考えられない状況でした。40歳を過ぎてやっと出産を決意しましたが、妊娠するのは簡単ではありません。

凍結していた卵子もいくつか使いましたが、着床しませんでした。まだ凍結卵子が残っている安心感はあるので、やってよかったとは思います。

迷っている場合は、費用が許すなら早く卵子凍結をしたほうがよいのは間違いありません。

卵子凍結で後悔しない人の共通点

- 年齢

- 治療費

- 医療機関

採卵する年齢によって妊娠率が大きく異なる点や、採卵できる個数や追加の治療により費用が変わってくる点に注意し、安心できる医療機関を選びましょう。

卵子凍結をしておけば、必ず妊娠出産できるわけではない点も理解しておかないといけません。

成功率を上げる最適な条件とは

卵子凍結の成功率を高めるには、35歳以下での実施が理想的です。

35歳以下の卵子は質が良く、一度の採卵で平均6〜8個の卵子が得られます。

40代で2〜3個採卵できる場合と比べて明確な差があるといえるでしょう。

35歳以下での決断がカギ

35歳以下での卵子凍結は、卵子の質と量の両面で優位性があります。ただし卵子凍結のために休むと職場に伝えにくく、なかなか決断できない方もいます。

パートナーがいるなら話し合い、仕事の状況も含めてよいタイミングを見極める必要があるでしょう。

複数個の卵子確保が必須

一般的に凍結卵子の必要数は、10個程度といわれています。卵子の生存率や着床率を考えると、できれば20個以上は凍結保存しておくほうがよいという医師も多いです。

卵子の状態は、実際に採卵してみないとわからないのですが、38歳を超えた段階で変成卵の割合が増加するといわれています。複数回の採卵が必要な場合は、費用面での準備も大変重要になってくるでしょう。

体外受精時の選択肢を増やすためにも、十分な数の卵子確保が成功へのポイントとなります。

実績重視のクリニック選び

医療機関が、治療実績数をきちんと公開しているか確かめましょう。

- 大学病院

- 総合病院

- 産婦人科医院

- 不妊治療専門医 など

それぞれ相談のしやすさや待ち時間の違い、立地、別の病気が見つかったときの対応のしやすさなどに違いが見つかります。

受診してみないとわからない部分もありますが、口コミなどを参考にして公式ホームページで比較しましょう。

卵子凍結の失敗リスクを減らす準備ポイント

卵子凍結の成功率を高めるには、具体的な準備と計画が不可欠です。

治療費は採卵にかかる料金、投薬費用だけでなく、凍結保存料のように長期間の支出を詳細に見積もっておきましょう。

どれほど綿密に準備しておいても、予想外のことが起こる場合もあります。想定していなかった治療が必要になると分かった際に、どうするかをパートナーと話し合っておくのも大切でしょう。

治療費の綿密な計画作成

卵子凍結の費用計画では、少なくとも5年間の長期的な支出を想定します。

| 基本的な費用 | 30万〜50万円 |

|---|---|

| 採卵時の投薬費用 | 5万〜10万円 |

| 麻酔費用 | 2万〜5万円 |

| 年間の凍結保存料 | 2万〜5万円 |

受診するクリニックの公式サイトや、カウンセリングをもとに、可能な限り項目別の具体的な金額を算出してください。

複数回の採卵が必要になる場合、またOHSS(卵巣過剰刺激症候群)の発症や合併症がおきた場合など、費用が大きくなるケースもあります。

治療開始前に余裕を持たせて費用を算出し、無理のない資金計画を立てて、治療の継続性を確保しましょう。

凍結卵子が使えない事態も想定しておく

凍結卵子の保存期間は標準的に5〜10年です。卵子を長期保存する先はクリニックや提携機関ですが、100%必要なタイミングで使えない可能性もあります。

凍結卵子は液体窒素の専用タンクで超低温凍結保存するため、理論上は半永久的に保存可能です。しかし、地震や雷、台風などの避けられない自然災害でタンクが破損するおそれはゼロではありません。

さらに、クリニックや保存している機関が経営破綻してしまうケースも起こり得ます。

卵子凍結をする際には、万が一に備えた移送システムがあるか、補償はどこまでなされるのかなどバックアップ体制を確認しないといけません。

【まとめ】卵子凍結で後悔しないために成功率や費用などのデメリットを理解しましょう

卵子凍結は、100%将来の妊娠を保証するものではありません。リスクや採卵時の副作用、仕事との両立も想定したうえで行いましょう。

また卵子凍結は費用が、思っていたよりもはるかにかかる可能性もあるものです。

採卵時の年齢が、妊娠率に大きな影響を与える点を考えると、卵子凍結はできるだけ早く決断したほうがよいものでしょう。しかし、とにかく凍結しておけばなんとかなるという判断では、失敗や後悔に繋がりかねません。

卵子凍結では費用算出、職場での休みの取り方など具体的かつ現実的な計画が求められます。よりよいクリニックの選択も、成功の鍵を握るでしょう。